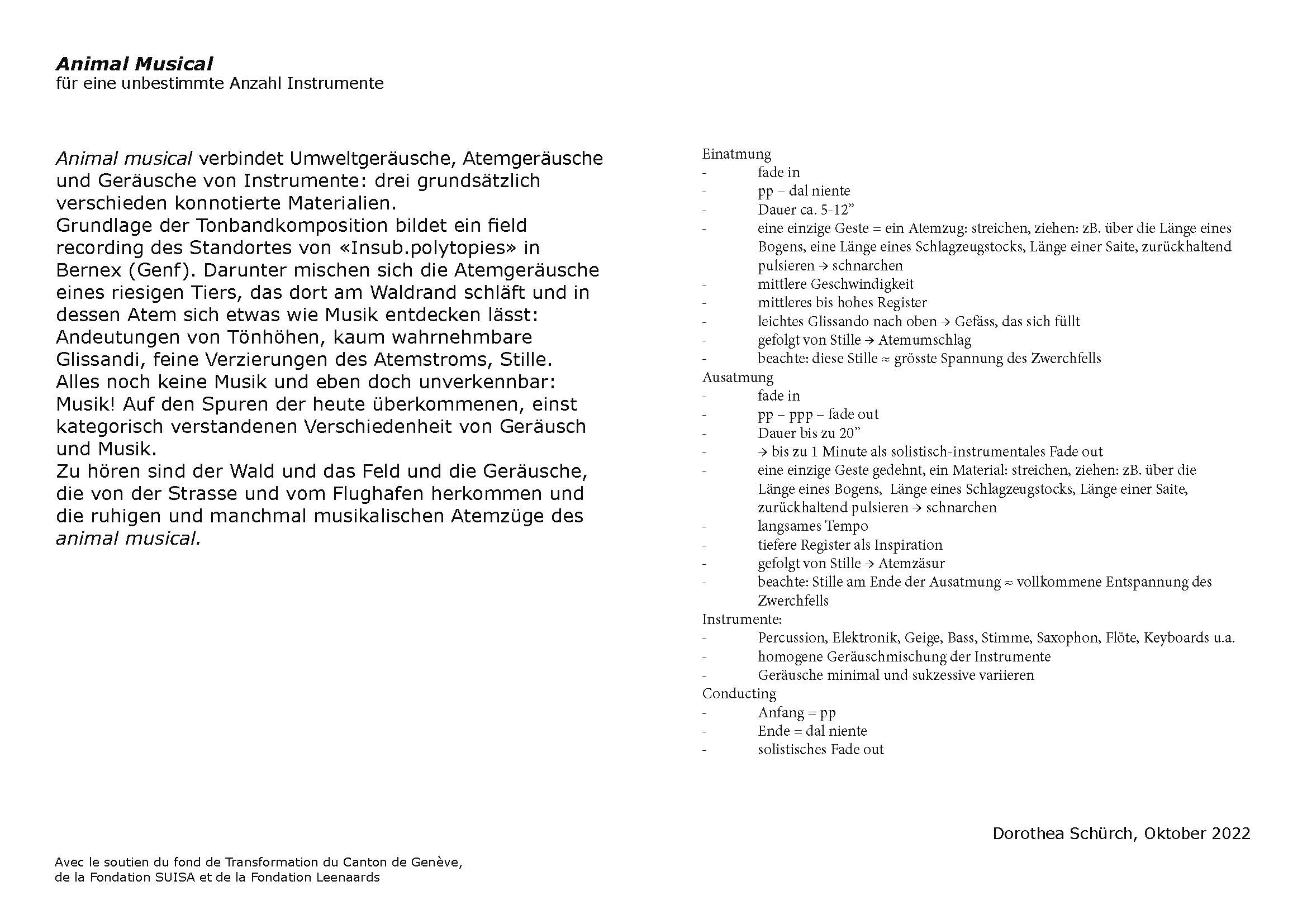

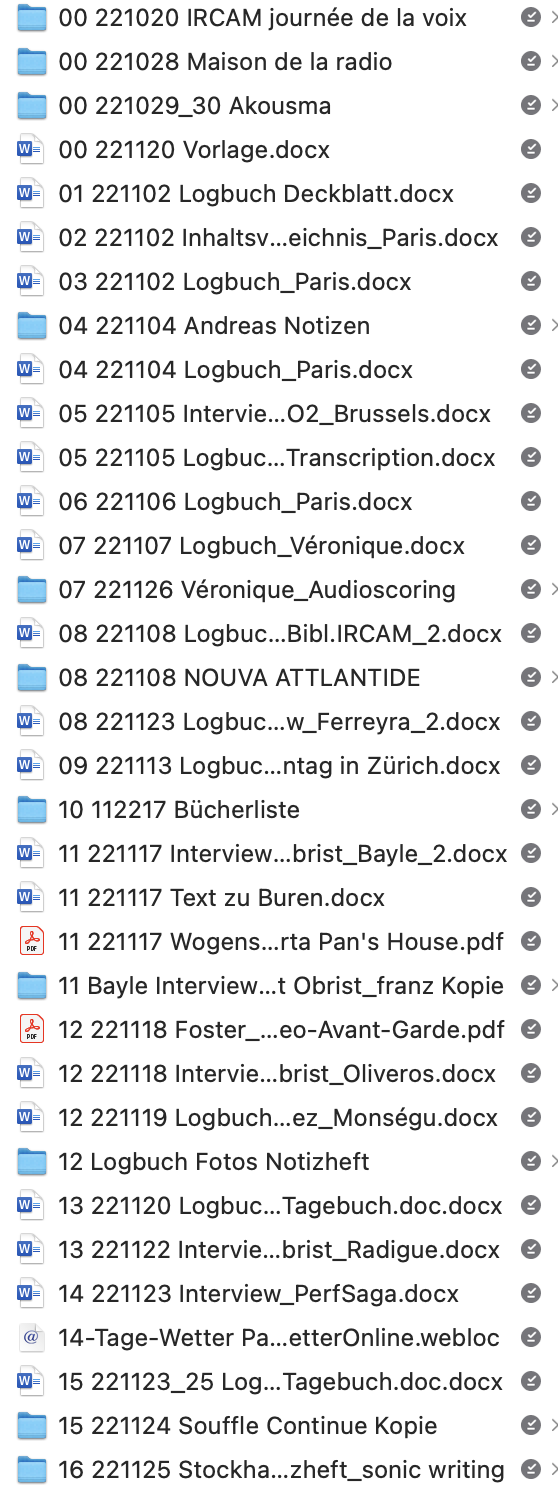

077 Log 230213 Paris

Übersicht über Dokumente_Fazit

Aufenthalt in Paris November-Dezember

Interviews Dezember 2022

- Beatriz Ferreyra, Komponistin (*1937)

- Simone Rist, Sängerin, Regisseurin (*193?)

- Nicolas Debade (*197?)

Komponist, Musiker, Mitglied der Groupe de Recherches Musicales (GRM) seit 2019

040 Log 221220 Nicolas Debade GRM: Inventions/Pierre Schaeffer

041 Log 221220 Nicolas Debade, Literatur, Links, Netzwerke

042 Log 221220 Nicolas Debade GRM_Zeitkonzepte_aussermusikalische Bezüge

- Jonathan Prager, spacialisateur (*1972, Lyon)

composer, teacher and one of the few performers trained in the spatialization of acousmatic works

038 Log 221220 Jonathan Prager Historique de la Spatialisation Interprétation, le relevé, Festival Futura

039 Log 221220 Jonathan Prager_la concrétude / le solfège de l’objet sonore

- Véronique Alain, actrice (*195?)

007 Log 221107 Véronique Alain: Le procès de Bobigny_Audioscoring

Archiv Recherche

- Mediathek IRCAM

- Bibliothek Centre Pompidou

- Archiv der Galerie Oudin

- Bibliothèque national de France (BnF)

- Archive écrites de la Radio France

- Ina Mediathek

Recherche ultra-lettristischer Aufführungsorte

- Salle Sociétés des Savantes

- Rose-Rouge I&II

- Relais de l’Odeon,

- Tabou

- Théâtre de France Odéon

- Théâtre du Vieux Colombier

- Chez Moineau

Stadtplan mit Archiv-Dispositiv

Logbuch:

-

- 01– 63 (Nov-Dez 2022)

- 71– 76 (Jan 2023)

Schreiben mit Stimmen

Stimmen bilden keine eigene Kat. der objects sonores

GRM ist das Studio der Studios in Europa. Wer etwas auf sich hielt als Komponist, sei vorbegekommen. In der Nachfolge entstanden Studios in Köln, London, Mailand, so Debade

→ weiterführende Einträge 040-041 Log 221220 (siehe oben)

In den Studios der GRM wird mit objects sonores gearbeitet

Die Stimme ist ein object sonore unter objects sonores.

GRM

-Stimm-Werke?

Stimme ist keine eigene Kat. der musique concrète, “mais non!“ Tonbandaufzeichnungen (Mikrophon) ohne Umwege über eine Partitur – Band läuft! – ein lautpoetischer Ansatz (Chopin, Dufrêne und Wolman). Lautpoeten interessieren sich auch für die Stimme, für ihre Physiologie.

Zu fragen, was in diesem Zusammenhang der Umgang mit der Stimme auszeichne, ein Missverständnis – NICHTS! – die Stimme ist ein object sonore unter objects sonores. Die Frage unangebracht. Entscheidend für die musique concrète ist im Gegenteil, die Quellen nicht mitzuhören/mitzudenken, das Stimmmaterial nicht als solches zu verorten. Das woher und wie, soll von der akustischen Gestalt der objects sonores ablenken. Gestalt hören. Die «Morphologie der Klänge» dem von Schaeffer entwickelten Formenkatalog zuordnen zu können, setzt eine Hörschulung voraus. Schaeffer spricht von Solfège. Das kingt manchmal nach Hör-Umerziehung, dogmatisch. Meine Fragen nach der Stimme provoziert – es wird mir eine Lektion zuteil, weil ich von Geräusch-hören keine Ahnung hätte.

Die GRM-Kompositions-Verfahren in den Anfängen : cut, pitch, loop und reverse. Ziel, aus den Aufnahmen abstrakte akustische Ereignisse zu formen. Die Einschwingvorgänge (attaque) wegzuschneiden verunkenntlicht die Aufnahmen, interessant, erstaunlich! Für die Komposition der Musiue concrète einen theoretischen Überbau entwickeln, die den Vergleich mit allen anderen Musiktheorien der Zeit (Serialismus) nicht scheuen muss. Soll mit den objets sonores ähnlich verfahren werden können, so müssen sich diese in ein Kontinuum einbinden lassen.

Das Potential der Tonbands differenzierte Informationen zur Quelle mit aufzuzeichnen und nicht bloss abstrakte Tonereignisse –jeder nasse Zungenschlag wird mitgehört, gerade das ein Verweis auf die Authentizität der Aufnahme – dieses Potential ist für die musique concète von keinerlei Bedeutung. Ferreyra spricht zwar von der akustischen Reichhaltigkeit der Aufnahme mit dem Mikrophon im Gegensatz zu elektronisch generierten Klängen, aber lehnt aber ein assoziatives Hören ab im Sinn eines Hören-Verstehen eines Klangs und woher er kommt. Die Quelle wird im Zusammenhang der musique concrète zurückgedrängt – das «Alles-Hören» soll keine Rolle spielen. Die Klangereignisse werden durch die Aufnahmen und durch die Bearbeitung dem Kontext entrissen und entfremdet zu abstrakten Hör-Objekten gemacht. Dokumentarische Aspekte werden wenn möglichst verkenntlicht, als würden diese beim Komponieren stören(?). Ausser-musikalischen Informationen werden in der musique concrète an den Rand gedrängt, was immer auf Körper verweist (Inbegriff des Schreibens mit Stimmen) wird ausgeblendet. Die REIN akustischen Ereignisse werden über ein Lautsprecherorchester wiedergegeben. Qualitäten des abstrakten Hörens nach Schaeffer sind Dichte, Gewicht etc.

Ausgerechnet über ein Kompositionsverfahren, das erlaubt die unterschiedlichste Rezeptionsformen (Kognitionsformen? / Wissensformationen?) zu verbinden (hören, lauschen, abhören, anhören, peilen, fokussieren, orientieren, verorten) wird eine abstrakte, auf Klangfarbentheorien begründete Kompositionstheorie übergestülpt.

Trotzdem werden gewisse Spuren der Aufnahmesituation (der Aufnahmequellen und -verfahren) werden insbesondere von Ferreyra sehr geschätzt. An Missmut grenzend, mit einem Ausdruck des kompletten Unverständnisses kommentiert Ferreyra die musique electronique, sei sei als flach: die Klänge mager, Sounds, die sich in keinster Weise mit den objets sonores verbinden liessen, mit der (körperlichen, vollen?) musique concrète.

Once/Mills

Der Einfluss von Recording als Kompositionsverfahren wird von Ramòn Sender mit Schönbergs 12-Ton-Theorie verglichen, niemand kommt mehr daran vorbei. Während die GRM für die Arbeit mit dem Tonband ein kompositorisches Korsett schafft, das dieser ebenbürdig sein will, suchen Ramon Sender, Morton Subotnick und Pauline Oliveros den Neuanfang. Statt von Avant-Garde ist von Subkultur, sprich von Counter-Culture die Rede, siehe David Bernstein in CCM Archive and History.

070 Log 221128 David Bernstein_History of Mills College

___Interview 231006 David Bernstein

___Interview 231007_16 Ramón Sender and Judy Levy–Sender

unterschiedl. Rollen der Institutionen:

GRM ←→ Radio France

San Francisco Tape Music Center ←→ Mills College.

Fazit I

Musique concrète versus Ultra-Lettrismus versusmusique concrète vocal

Als Kompositionsverfahren zielt die musique conrète auf einen abstrakten Klangraum. Die Körperlichkeit der Recordings ist entscheidend und wird hochgehalten gegenüber den flachen, maschinengenerierten elektronischen Klängen. Hingegen nicht geschätzt wird das Eindringen aussermusikalischer Referenzen. Körperliche, volle Klänge ja, assiziatives Hören nein.

Die Ultra-Lettristen benutzten keine eigenen Studios. Mit ihren Aufzeichnungen generieren sie offene, ambivalente Bezugsfelder zwischen Sprache, Stimmphysiologie und Körper. Die Bearbeitung der Aufnahmen ist transparent, nachvollziehbar. Der Prozess grenzt an dokumentarische Verfahren.

Die musique concrète vocal eines Henri Chopin interessiert sich nicht für die Bezugsysteme des Körpers und überschreibt dessen Spuren durch zahlreiche Overdubs.

Fazit II

Schreiben mit Stimme wird mehr und mehr zu einer Recherche bezüglich des Magnétophons als kompositorisches Werkzeug. Das Tonband ermöglicht Stimme, Sprache, Körpergeräusche aufzuzeichnen, es registriert sämtliche akustische Informationen des Körpers, es drängen sich Fragen bezüglich Ein- oder Ausschlüsse aussermusikalischer Bezugsysteme in der Musik der 50er und 60er Jahre auf.